本文为《联合国电子政务报告2024》的分析点评

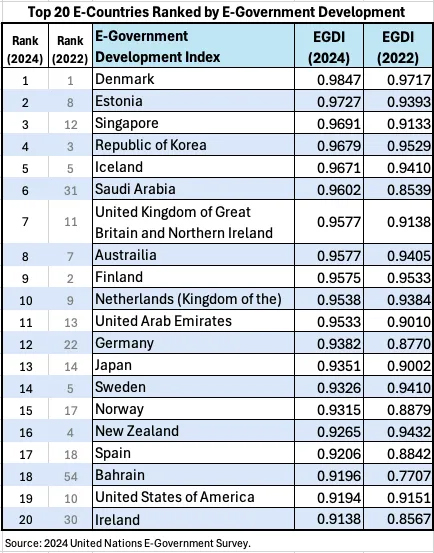

最新发布的《联合国电子政务报告2024》显示,我国电子政务发展指数(EGDI)进步显著,得分从2022年的0.8119提升至2024年的0.8718,全球排名上升至第35位,与2022年的第43位相比,提升了8个名次,取得了报告发布以来的最佳名次。其中,上海作为中国城市的代表,在193个会员国中人口最多的城市的评估中,其“地方在线服务指数”(LOSI)得分为0.8646,在全球193个城市中排名第12位,位列第一梯队“非常高”。

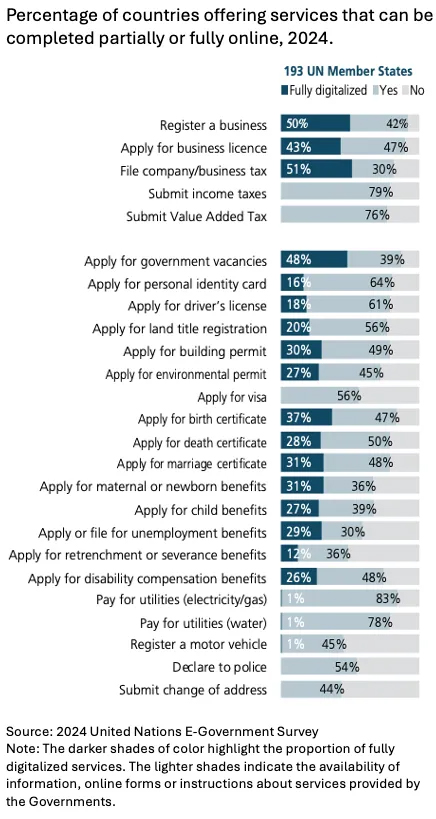

本次报告的主题为“加快数字化转型,实现可持续发展”,其关键建议与结论不乏亮点。报告首次将“电子政务素养”列入地方在线服务指数 (LOSI)的独立指标,以衡量数字包容性,表达了对数字鸿沟可能导致的 “数字柏林墙”的担忧,以及弱势群体的服务可获得性、公私合作的问题,还有不同国家的数字政府发展可能存在的结构性问题,甚至还对处于战时乌克兰的数字政府发展提出了看法。虽然报告指出,在数字政府发展方面落后的人口比例已从2022年的45%下降到2024年的22.4%,但仍有17.3亿人需要获得基本的数字服务。非洲和大洋洲的差距尤其大。

本期报告令人印象深刻的是,我们开始矫正和修复对数字政府的预期,使对未来的畅想与创新冲动回归到一个务实的价值基准线上。从报告的结论与建议部分可以看出,首先,我们对数字政府的认知与态度已发生巨大的变化,将数字政府的建设与发展纳入整个国家政治秩序、政府官僚体系以及社会文化规范的框架和背景中来审视,已成为我们重新认识数字政府、发展数字政府的价值理念基础。“数字政府的概念不再是新的,但随着实体政府和数字政府之间以及跨部门和司法管辖区的界限变得越来越模糊和相互关联,它变得越来越复杂。此外,数字政府作为一种结构,对不同的政府和不同的背景可能意味着不同的事情。因此,数字政府战略和举措的概念化和实施可能非常多样化,难以评估和评价有效性、包容性和问责制。基于此,将数字政府视为某种“政府运作新形态”的观点无疑已经破产。

数字政府的发展深入已逐步嵌入一个国家与政府内部的固有秩序文化当中,而数据、算法、算力以及智能设备支撑的数实融合,已让实体政府与数字政府的面目变得越来越模糊,对工作评价、责任区分等产生巨大调整。这已经不是一个“O to O”的时代,而是一个“O in O”——在线与离线的界限已经消失。在数字基础设施与公众数字服务需求逐步走向共识的当下,由于条件、基础、目标的不同,不同国家推动数字政府的发展将越来越呈现出差异,这些差异将体现在对数字技术的立法、隐私保护的态度以及数字权利的保护等方面。

报告认为,一个国家的政治风气、意识形态和公共治理体系也会影响数字政府计划的制定和实施。政府及其利益相关者所持有的公共价值观和信念可以根据利益相关者参与数字服务改进的水平和方式来塑造数字政府格局,而政治意识形态可以决定数字服务的包容性程度并解决数字鸿沟,以确保不让任何人掉队。

数字政府正在被不同的政治形态、文化思潮与社会规范所塑造。数字政府的建设质量与发展格局最终取决于政府系统中的一个个具体的人——政策设计者、管理者与工作者。或许可以说,数字政府的进步是一种国家能力的结构化进步,而落后则意味着一种政府管理的结构化失败。但报告的数据和结论没有告诉我们的是:数字政府的进步是否一定意味着社会民主的进步?

其次,报告指出,地方政府经常面临专业人才短缺的问题,这些人才能够就相关技术的采用和管理做出明智的决策。这种差距通常会导致外包给可能不完全了解城市需求或优先事项的私营公司,从而可能损害项目的成功和可持续性。珍妮弗·帕尔卡在其著作《Recoding America》与珍妮弗·克拉克在《Uneven innovation:The work of smart city》中也表达了类似的观点。两位作者认为,对数字政府或智慧城市的技术外包团队应保持“有限的信任”,因为数字政府的技术服务商是为了完成项目,而不是为了实现政策目标与用户体验。智慧城市项目的目标不是为公众服务,而是发展用户。重新认识技术外包服务商对数字政府建设的影响,也是政府作为主导者重拾数字政府建设的责任的开始。

第三,报告对人工智能介入数字政府建设也提出了鲜明的观点。数字服务应补充而不是取代人工交互,政策决策应保持人工驱动,以确保电子政务的问责制。“启动数字包容性设计”和“不让任何人掉队”战略需要在数字化之前做出包容性政策选择,以确保这些方法取得成功,而不是“停留在花言巧语的领域”。数字包容性设计应成为所有数字化转型工作以及与技术相关的规划和决策的基础和起点。也就是说,在数字政府建设的场域内,不要去相信“先发展、后治理”的套路,而必须在数字技术真正对公众生活产生影响之前拿出一套完整的政策设计方案,以确保后续的数字技术应用得到遵循。

第四,报告认为,“人”被用作通用术语,指的是生活在特定国家或地区的一群人,他们应该由政府提供基本服务(包括数字服务)。该术语用于描述“人口”,无论他们在特定国家/地区的法律地位或权利如何,因此包括移民、难民、老年人、年轻人、残疾人、农村人口和土著人民在内的所有人,都应该平等地获得数字服务。几乎在所有的数字政府或智慧城市战略规划中,我们经常会提及“以人为本”、“以人民为中心”,但这个“人”到底是指什么?如果翻一下疫情后的跨国旅游报道就可以看出,当一个外国游客无法正常在中国街头进行消费支付,那么这个“人”其实就还没有被真正关注到。虽然这种现象后续被快速修正,但其背后却隐藏了丰富的思考空间:不同国家对待数字化的隐私态度、发展速度,以及数字时代的全球化所需要的数据流通基础准备,还包括不同国民的生活习惯与用户体验等。高效的数字化并不全然代表一种进步,尊重每个人平等获取政府和城市权利才代表进步。

此外,在看到全球电子政务发展取得进展的同时,我们或许更应该看到那些被视为常态化的弊端或被选择性忽视的角落,以下四个方面无疑是值得关注和深思的——

人口规模对数字政府及智慧城市的意义:报告认为,人口较多的城市往往具有相对较高的lOSI值(地方在线服务指数),因为它们能够受益于优越的资源和对在线服务的更高需求。更大的人口基数也为智慧城市计划的实施提供了肥沃的土壤,利用城市地区人口增长的潜力可以成为推进数字化转型和为所有居民打造包容、有韧性和可持续的城市的催化剂。也就是说,超大规模城市的人口增长与数字政府、智慧城市的发展质量是存在某种正反馈特征,并且,从投入产出比而言,同样的数字化投入可以在人口密度大的城市产生出边际成本更低的服务效应。100块钱的数字化投入在只有1000人生活的100平方公里,相比100块钱投入在有5万人生活的3平方公里,如果按照传统的计算方式,前者似乎比后者的单位人均获益会更多,而从社会效应而言,后者显然会更划算,而这背后也在被梅特卡夫定律所支配。所以,今天我们来谈论数字化、数字政府以及城市数字化转型,是否可以正视数字化发展中的“非均衡”的特质。我们是否可以政治不正确地认为,“数字鸿沟”是数字化转型进程中的一种必然存在的特征,而非某种可以清除的谬误?

内陆及小岛屿国家的数字化困境:报告数据显示,最不发达国家、内陆国家以及小岛屿国家依然处于数字贫困阶段,人们便捷获得数字服务仍然面临巨大挑战。而这似乎提醒我们一种被忽视的现实:在现实世界没有被连接的地方,在数字世界也被排除在网络之外。那些非洲国家、内陆国家和小岛屿国家在现实的国际政治中充当了失声的沉默群体,他们的声音和需求在数字世界同样被现实所阻止和忽略。

国家门户与城市门户的关系:报告数据显示,大部分国家的国家门户网站的表现都要优于城市门户网站。如果以中国为例,国家门户相比于城市门户,其最大优势应该在对公共数据资源支撑、垂直部门供给的相关服务内容,比如证照、证明、咨询以及医疗、教育、民政等行业服务,但对于移动政务服务高度发达的中国而言,我相信每一个市民接触密度与认可度更高的肯定是城市级政务服务应用。国家门户其实城市政务应用而言更像一种隐形的能力支持系统。

人工智能对数字政府的影响:在媒体和行业研究报告中,我们似乎可以感受到人工智能对数字政府发展的紧迫性,但真正的影响几何?尤其在大模型兴起后是否会数字政府的应用产生根本性的变化?报告数据显示,2024年允许用户访问其先前交易列表或依赖支持 AI 的聊天机器人功能的国家/地区的比例与2022年几乎相同,其中,2022年为26%,2024年为27%。也就是说,我们所感受到的AI与数字政府中具体应用的 AI,可能是两回事。这一方面反映了全球政府对于将 AI 应用于数字政务服务中的谨慎态度,另一方面或许也传递出 AI 能力的不充分尚无法满足数字政务服务的普惠、平等、隐私以及权威等相关要求。

如果我们尝试在一个国家或政府的现实境况中而非无远弗届的数字化思维中去理解数字政府的能力阈值,那么,我们还应该对数字政府改善人类福祉抱有更长期与深切的希望么?